投稿日:2025年7月3日

自律神経の乱れにお灸が効く?効果・やり方・症状別ツボを専門家が徹底解説

カテゴリ: 自律神経失調症

現代社会において、自律神経の乱れに悩む人が急激に増加しています。ストレス社会、不規則な生活リズム、デジタルデバイスの長時間使用などが原因となり、動悸、不眠、めまい、倦怠感、イライラといった症状に苦しんでいる方は少なくありません。

しかし、自律神経の不調は病院での治療が難しいのが現実です。検査をしても明確な異常が見つからず「様子を見ましょう」と言われたり、対症療法的な薬物治療が中心となってしまうケースが多く見られます。また、薬に頼ることで根本的な解決にはならず、副作用への不安を抱える方も多いのではないでしょうか。

実は、自律神経の乱れは薬に頼るよりも、日常的なセルフケアこそが改善への近道なのです。自律神経は私たちの意識とは無関係に働く神経系であり、生活習慣や心身のバランスを整えることで自然に調和を取り戻すことができます。

そこで注目されているのが「お灸」です。古来より日本に伝わるお灸は、特定のツボを温めることで血流を改善し、自律神経のバランスを整える効果が期待できる優れたセルフケア方法です。現代の研究でも、お灸の温熱刺激が副交感神経を活性化し、リラックス効果をもたらすことが科学的に証明されています。

本記事では、自律神経の乱れに対するお灸の効果から、具体的なやり方、症状別のおすすめツボまで、専門家の視点から詳しく解説していきます。薬に頼らない自然な方法で、心身の不調を改善したい方はぜひ参考にしてください。

この記事の執筆者

ミントはり灸院 院長

森本 賢司

高度専門鍼灸師

【略歴】

神戸東洋医療学院卒業

神戸東洋医療学院にて河村廣定先生に師事

明治国際医療大学 大学院 修士課程 修了

神戸東洋医療学院 非常勤講師

【資格】

はり師免許証・きゅう師免許証

【まずはチェック】あなたの自律神経の乱れ度診断

まずは自分の自律神経がどれほど乱れていて、身体に影響しているか知るところからはじめましょう。

以下のチェックリストに答えて、今の状態を確認してみてください。

===============

◆ 自律神経セルフチェック(全10問)

当てはまる項目の数を数えてください。

・寝つきが悪く、夜中に何度も目が覚める

・朝スッキリ起きられず、午前中はぼーっとする

・理由もなくイライラしたり、不安になったりする

・めまいや立ちくらみを感じることがある

・手足が冷たい、またはほてる感覚がある

・便秘や下痢、胃の不快感が続いている

・肩こり・首こり・頭痛が慢性的にある

・ちょっとしたことで疲れやすく、回復しにくい

・集中力が続かず、物事にやる気が出ない

・仕事や人間関係など、強いストレスを感じている

===============

◆ 判定結果

0~2点:正常

→ 自律神経は安定しています。今の生活習慣を続けましょう。

3~5点:軽度の乱れ

→ 疲れやストレスがたまり始めています。入浴・深呼吸・お灸などのセルフケアで整えましょう。

6~8点:中程度の乱れ

→ 自律神経のバランスが崩れかけています。鍼灸やお灸など、専門的なケアを取り入れてみてください。

9~10点:重度の乱れ

→ 生活や仕事に支障が出ているレベルです。まずはしっかり休み、ストレス源から離れること。必要に応じて病院を受診しましょう。

===============

自律神経の乱れがある場合は症状の強さや程度よりも数の多さがポイントとなります。

なので、設問に対して「あるorない」のどちらかで判断してください。

点数が高かった方も落ち込まないでください。

「気づけたこと」が第一歩です。

軽度から中程度の人が今回の対象となります。

なぜお灸が自律神経に効くのか?医学的メカニズムを3分で理解

これからお灸を使ったケアを紹介しますが、「お灸って本当に自律神経に効くの?」とそもそもお灸に対して疑問を持っている方も少なくないのではないでしょうか?

実はお灸には医学的にも納得できるメカニズムがあります。

お灸の最大の特徴は、「温熱刺激」による作用です。皮膚にじんわりとした温かさを与えることで、私たちの体はさまざまな反応を起こします。

主に働きかけるのが、自律神経のうち“リラックスの神経”と呼ばれる「副交感神経」です。お灸の温かさは、皮膚の温点(温度を感じ取るセンサー)を通じて脳に伝わり、身体を休めるモードに切り替える指令が出されます。

このとき、

・呼吸がゆっくりになる

・心拍が落ち着く

・内臓の働きが良くなる(胃腸の動きや血流など)

といった変化が起こり、自律神経のバランスが整っていきます。

また、お灸には「ツボを刺激する」という東洋医学的な側面もあります。ツボは神経や筋肉の密集地にあることが多く、ここを温めることで血流や神経伝達が改善され、結果として体調全体の安定につながるのです。

温熱刺激が自律神経に作用する科学的根拠

もう少し詳しく知りたい人向けにお灸の科学的な根拠を紹介します。

難しい内容ですが興味ある人は読んでみてください。

「心拍変動解析による自律神経活動の客観的評価」

お灸の自律神経に対する効果を科学的に証明する最も重要な指標が「心拍変動(Heart Rate Variability: HRV)」です。HRVは心臓の拍動間隔の微細な変動を測定し、自律神経の活動状態を客観的に評価する方法として医学界で広く認められています。

「慢性疲労症候群に対する臨床研究の成果」

Scientific Reports(2016年)の研究を紹介します。

オーストリアのグラーツ大学と中国の武漢大学の共同研究チームが発表した論文では、慢性疲労症候群(CFS)患者45名を対象とした無作為化比較試験が実施されました。この研究は、お灸が自律神経系に与える影響を科学的に証明した研究でした。

研究設計:

対象は慢性疲労症候群患者45名で3群に無作為分割(鍼治療群、お灸治療群、対照群)でそれぞれの心拍変動による自律神経活動の測定を4週間おこないました。

結果としては、お灸治療により高周波成分(HF)の増加傾向が認められ、これが疲労改善の要因となっており、副交感神経系の活性化がお灸による疲労改善に寄与していることが示されました。

研究では、鍼治療とお灸治療の両方がCFS患者の疲労を改善し、そのメカニズムには迷走神経の活性化が関与している可能性が示唆されました。また、お灸治療においては交感神経系の調整も関与していることが明らかになりました。

「温熱刺激による自律神経への直接的影響」

2022年に発表された研究では、間接灸が心血管系の反応と自律神経活動に与える効果を明らかにするため、健康な被験者15名を対象とした実験が行われました。

この研究により、お灸の温熱刺激が以下のメカニズムで自律神経に作用することが判明しました。

「皮膚温度変化による交感神経評価研究」

お灸刺激が交感神経活動に与える影響を調べるため、指先の皮膚温度を交感神経反射反応の指標として赤外線カメラで記録する研究が実施されました。

この研究により、お灸の温熱刺激が局所だけでなく、遠隔部位の血管運動神経(交感神経支配)にも影響を与えることが実証されています。

他にも沢山の研究と結果が報告されています。こういったデータが蓄積され得ることでWHOなどからはお灸は有用な方法として認められています。

お灸で期待できる具体的な効果一覧

・ 副交感神経の活性化

心身がリラックス状態に入りやすくなる

「休息・回復モード」のスイッチが入る

ストレスで興奮した神経を鎮める

・交感神経の適度な調整

過度に興奮した「戦闘モード」を適正レベルに戻す

自律神経のバランスを整える

ストレス反応を和らげる

・血流改善

血管が広がり血液の流れが良くなる

手足の末端まで血液が届きやすくなる

酸素と栄養が全身に行き渡る

・筋肉の緊張緩和

固まった筋肉がほぐれる

血流が良くなり老廃物が排出される

筋肉の疲労回復が促進される

・ストレス軽減

ストレスホルモンの分泌が抑制される

心の緊張が和らぐ

精神的な安定感が得られる

・睡眠の質向上

入眠しやすくなる

深い眠りが得られる

睡眠中の中途覚醒が減る

他にも基礎代謝の向上、ホルモンバランスの調整、抗炎症作用、免疫機能の向上、心拍変動の改善、関節可動域の改善などの効果があります。

【症状別】自律神経の乱れに効く!おすすめツボ完全ガイド

それでは自律神経の乱れによって現れた症状ごとに効果のあるツボを紹介します。

おそらく、複数当てはまる場合もあると思います。

最初はもっとも強い症状もしくは困っている症状に絞ってツボを選ぶことをおすすめしています。

その方が効果を感じやすく、お灸を続けるモチベーションになるからです。

【不眠・寝つきが悪い方へ】安眠へ導くツボ

交感神経が夜になっても活発なままだと、脳が興奮状態になり、寝つきが悪くなったり眠りが浅くなったりします。

おすすめのツボ:失眠(しつみん)

足の裏のかかとの中央にあるツボです。「眠れないときはここ」と言われるほど、不眠に対するお灸の定番の場所です。

お灸のやり方は寝る前に左右のかかとに1壮ずつ。じんわり温かさを感じる程度でOKです。足の裏だと火が心配になりますので、火を使わない温灸タイプがおすすめです。

【頭痛・肩こりでお悩みの方へ】緊張を和らげるツボ

ストレスや長時間の緊張状態が続くと、交感神経が優位になり、血流が悪化。首肩の筋肉が硬くなり、頭痛や肩こりにつながります。

おすすめのツボ:風池(ふうち)

首の後ろ側、耳の後ろと後頭部の境目のくぼみにあります。脳へ向かう血流を促し、神経の緊張をやわらげる効果があります。

お灸のやり方は温灸を使ってください。手が届きにくい場合は、蒸しタオルで温めても効果的です。

【冷え性・血行不良が気になる方へ】体を温めるツボ

自律神経が乱れると、血管の収縮・拡張のコントロールがうまくできず、特に末端(手足)の血流が悪くなりやすくなります。

おすすめのツボ:三陰交(さんいんこう)

内くるぶしの上、指4本分の位置にあるツボ。内臓の働きやホルモンバランス、自律神経にも深く関係しています。生理痛の改善にも効果があります。足よりも手先のほうが気になる場合でも足のお灸は有効です。

お灸のやり方は左右の三陰交に2個ずつ。お風呂に入る前にお灸をしておくことで、全身が温まりやすくなります。

【イライラ・精神的な不安定さに】心を落ち着けるツボ

ストレスが続くと交感神経が常に働き、心拍や呼吸が速くなり、イライラや不安感が増します。ツボ刺激で副交感神経に切り替えて、交感神経を落ち着かせるのがポイントです。

おすすめのツボ:内関(ないかん)

手首の内側、シワから指3本分上の中央。自律神経の安定だけでなく、動悸・吐き気・パニックなどにも使われる重要なツボです。

左右どちらでもOK。熱すぎない程度の温灸を1壮ずつ。呼吸をゆっくり整えながら行うとさらに効果的です。

初心者でも安全!セルフお灸の正しいやり方完全マニュアル

「お灸に興味はあるけど、やけどしそうで怖い」「どれを選べばいいかわからない」

そんな初心者の方に向けて、安全に始められるセルフお灸の基本をまとめました。

ちょっとしたコツと注意点を知っておくだけで、毎日のセルフケアがぐっと安心・快適になります。

やってみると思った以上に簡単かつ手軽なので、まずは読んでもらって最初の一歩を踏み出してください。

お灸製品の選び方|火を使う・使わないタイプ徹底比較

お灸にはさまざまなタイプがありますが、大きく分けて以下の2つがあります。

1. 火を使うタイプ(台座灸など)

・モグサに火をつけて温熱を皮膚に伝える

→台座のタイプがおすすめです。

・じんわり温かく、お灸本来の気持ちよさが味わえる

・煙やにおいが出るので、換気が必要

→最近はスモークレスや煙が少ないタイプ、アロマの香りがするタイプもあります。

・熱の強さに種類があり、初心者は「ソフト」「やさしい温感」がおすすめ

→効果と熱さに相関はありませんので、初心者の方は最も熱くないのを選びましょう。

2. 火を使わないタイプ(温熱シートや電子お灸など)

・電気や化学反応で温めるタイプ

・やけどのリスクが少なく、においや煙が出ない

・外出先やオフィスでも使いやすい

・温熱の深さやツボ刺激はやや控えめ

まるでカイロのような感じです。貼ったまま服を着ても問題ありません。

なので、仕事に行く前に貼っておくこともできます。

電気のタイプは金額が大きくなるので初心者の方はまずは使い捨てのタイプを選んでみてください。

「最初に選ぶなら」

最初は「火を使う台座灸(ソフトタイプ)」がおすすめです。自然な温感とツボ刺激の実感が得られやすく、効果が感じやすいからです。

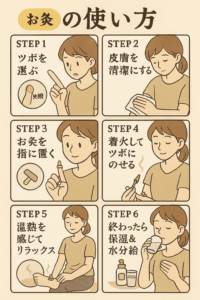

ステップバイステップ実践手順

お灸は、手順を守れば誰でも安全に行えます。以下の流れにそって行いましょう。

STEP 1:ツボを選ぶ

→ 目的に合わせてツボを選びます(例:不眠には「失眠」、冷えには「三陰交」など)

STEP 2:皮膚を清潔にする

→ 汚れや汗を拭き取っておきましょう。肌が乾いた状態で行うのが基本です。

STEP 3:お灸を指に置く

→ 火を使うタイプなら、台座のシールをはがして指の上に置きます。

STEP 4:着火しツボにのせる(火を使う場合)

→ マッチやライターで点火。すぐに熱くならないので慌てずにゆっくりとツボのところにおいてください。ツボにおいてから火を付ける場合は場所によっては難しいので先につけてからツボに置くのをおすすめしています。

STEP 5:温熱を感じてリラックス

→ 熱く感じたらすぐ外してください。熱すぎるのを我慢する必要はありません。

STEP 6:終わったら保湿&水分補給

→ ツボの周囲を軽くマッサージしましょう。

これだけは守って!安全にお灸を行うための注意点

セルフお灸は安全ですが、以下のポイントは必ず守ってください。

・熱すぎると感じたら、すぐ外す

・同じ場所に連続して行わない(火傷・色素沈着のリスク)

・空腹・満腹・発熱時は避ける

・顔・粘膜・傷口・皮膚が弱い場所は避ける

・就寝中・スマホをしながらなど「目を離す」状況では使わない

・妊娠中・持病のある方は、事前に専門家に相談を

火を使うので安全を最優先でお灸を取り扱ってください。

燃えつきたお灸はすぐに捨てても問題ないですが、念の為に灰皿の上にしばらく置いてしっかり冷めてから廃棄してください。

効果を最大化!お灸継続30日チャレンジプログラム

お灸の効果は「1回で劇的に変わる」ものというよりも、「コツコツ続けて体質を整えていく」ものです。

この30日チャレンジは、毎日少しずつセルフケアを積み重ね、自律神経のバランスを整えていくための習慣化プログラムです。

せっかくお灸を始めるなら、ちゃんと自律神経の乱れが改善されるところまで感じてもらいたいと思っています。

週ごとのステップアップ計画

以下のように週ごとにテーマと狙いを明確にし、段階的にお灸習慣を身につけていきましょう。

◆ 1週目:まずは習慣化(5分でもOK)

・目的:お灸に慣れる

・部位:三陰交、内関などリラックス系のツボを中心に

・頻度:1日1回、タイミングは寝る前が理想

・お灸に対する怖さを取り除き、寝る前の習慣になるように頑張りましょう。

◆ 2週目:ツボを変えて実感アップ

・目的:症状に合わせたツボ選びにチャレンジ

・例:不眠→失眠、肩こり→風池、冷え→三陰交

・ツボごとの身体の変化を観察しながら記録をつける。最初はよくわからないことが多いと思います。体の変化を期待して記録をつけていきましょう。

◆ 3週目:刺激量を増やすことにトライ

・目的:相乗効果を体感する

・例:朝と夜や同じ場所に2個続けて刺激するなど

・刺激の程度に慣れてくると、頻度や熱量を高めて効果を引き出すことができます。

◆ 4週目:心身の変化を確認・定着へ

・目的:お灸による変化を言語化・記録し、継続の動機に

・改善を感じた点、変わらない点、今後も続けたいことを振り返る

・周りの人の話を聞くことも有効です。最近イライラしていないとかの変化を気がついている人もいますよ。

体調変化を可視化する効果記録シート

日々のお灸で体にどんな変化があったのか?を見える化することで、「なんとなく良くなった」から「確かに変化があった」へと意識が高まり、継続しやすくなります。

紙の記録表やスマホメモなど、続けやすい方法で構いません。小さな変化の積み重ねが大きい変化になりますので、ぜひ記録をつけましょう。

▼記録項目の例(1日分)

使用したツボ・場所:例 三陰交・失眠

お灸の回数/左右:例 各1壮ずつ

今日の体調スコア(0~10):例 7点

睡眠・食欲・気分の一言メモ:例 6時間睡眠、食欲あり、朝は元気が無かった

お灸での身体の変化:例)お腹があたたかくなった、眠気が早くきた

※「小さな変化」を見逃さないことで、あなた自身が“お灸の効果を感じる力”も育っていきます。

【実体験】お灸で自律神経改善|年代別成功ストーリー

当院の患者さんですが、普段の鍼灸治療にお灸のセルフケアを追加することで自律神経の乱れが改善したケースを紹介します。

40代女性:更年期不調からの脱却事例

Sさん44歳・会社員

・自律神経の乱れ

『ちょっと疲れているだけ』だと思って体調不良がありました。少しずつ悪化してきて、朝起きられない、午後の激しい疲労感、夜の不眠、些細なことでのイライラ、動悸やめまいなどの症状が現れました。

・病院での診断と限界

婦人科で更年期の検査を受けましたが、ホルモン値は正常範囲内。「プレ更年期」と診断され漢方薬を処方されましたが、根本的な改善は感じられませんでした。その後は自律神経が乱れているのでは?と言われ「様子を見ましょう」とビタミン剤を渡されただけでした。

・鍼灸院でのセルフケア指導

同じ症状で悩んでいた友人からの紹介で当院に来院。身体をチェックすると自律神経の乱れが関わっていることがわかり、鍼灸治療と併せて自宅でのセルフケアとしてお灸を提案しました。

セルフケアのポイントとして三陰交からでしたが、慣れてきて、?中、血海、神門のツボを追加しました。

最初の1週間は変化を感じなかったそうですが、2週間目から夜の寝つきが改善。3週間目には朝の目覚めが楽になったそうです。

2ヶ月目には午後の疲労感が明らかに軽減され、同僚から「最近、表情が明るくなったね」と言われたそうです。睡眠の質も向上し途中覚醒が週3回から週1回以下に減少。動悸もほぼ消失し、手足の冷えも改善しました。

6ヶ月経った頃には別人のような状態に元気になられました。現在は鍼灸院は月1回のメンテナンス治療を受け、セルフお灸は週3回継続。薬は一切使用せず、仕事のパフォーマンスも向上したそうです。

「お灸をつかって自分の力で体質が改善できたことが何より嬉しいです」という感想をいただきました。

30代男性:仕事ストレス改善プロセス

Tさん35歳・企業勤務の症例

「高ストレス環境での症状悪化」

マネージャーとして多忙なTさんが当院を受診されました。33歳頃から慢性的な肩こり・頭痛、睡眠障害、ストレス性胃痛、集中力低下、動悸や息切れなどの症状が顕著になったとのことでした。

「薬物治療の限界」

初診時の問診では、内科で胃薬、心療内科で抗不安薬を処方されていましたが、一時的には楽になるものの根本的な解決にはならず、薬に依存することへの不安もお持ちでした。

「鍼灸院での治療とセルフケア指導」

奥様の心配をきっかけに、鍼灸の効果について調べて当院を受診されました。私から「自律神経の乱れにはセルフお灸が効果的です」と説明し、院での治療と並行して自宅でのセルフお灸を指導しました。

まず合谷、太衝、神門、合谷のツボから始めていただき、その時の疲れに応じて肩井も追加してもよいと指導しました。

「段階的な改善」

田中さんは最初の1週間は変化もなく不安の表情を見せていましたが、3週間目から夜の寝つきが改善されました。仕事で疲れて帰宅後、お灸の匂いで心が落ち着くのを感じるとおっしゃっていました。

3ヶ月目には体の変化を実感。朝起きたときの疲労感が消え、仕事中の集中力も戻ったとのことです。入眠時間が60分から15分に短縮し、マッサージ屋に通うことも不要になり、ストレス性の胃痛も月1回程度に激減。仕事で集中できる時間が長くなっていると感じたそうです。

「現在の取り組み(10ヶ月後)」

平日は毎晩20分のセルフお灸を実施されています。月2回は当院で治療を受けながら、セルフケアについてもアドバイスを継続しています。奥様にもお灸を勧めており、今は奥様も当院に通っています。

お灸に関するよくある質問|専門家が回答

当院でお灸のセルフケアを提案するときによく頂く質問について紹介および回答します。

ぜひ参考になさってください。

Q1:お灸に副作用はありますか?やけどが心配です

A:基本的に安全です。使い方を間違えると軽いやけどや肌荒れが起きることもあります。

市販されている台座灸は、皮膚との間にクッションがあるため、熱すぎない仕様になっていますが、「熱い」と感じたら無理せずすぐに外すことが大切です。

また、同じ部位に何度も続けて行うと色素沈着や水ぶくれの原因になることもあるため、1か所に1-2壮を目安にし、肌の様子を観察しながら行いましょう。

皮膚が敏感な方は、「やさしい温感」タイプから始めるのがおすすめです。

Q2:妊娠中・持病がある場合の注意点は?

A:体調や状態によって使えるツボが限られるため、専門家に相談してから使用しましょう。

妊娠中でも安産のためにお灸が使われることはありますが、お灸の熱さによってお腹が張ってしまうこともあるので、自己判断での使用は避け、必ず鍼灸師など専門家の指導を受けましょう。

また、糖尿病、皮膚疾患、循環器疾患、がん治療中の方なども、体の反応が異なる場合があります。病院での治療と並行する場合は、医師の確認を取るのが安心です。

Q3:どのくらいで効果が出ますか?個人差はある?

A:早い方では1回で実感されることもありますが、多くは「継続することでじわじわと変化」を感じます。

お灸の効果は「即効性」よりも「積み重ねによる体質改善」に向いています。

肩こりや冷えのような表面的な症状は比較的早く改善されやすい一方で、不眠・自律神経失調・慢性疲労などは1か月以上の継続が目安となります。

低刺激だからこそ安全ですが、それだけ変化が出づらいので、時間がかかる場合はそれだけ身体が疲れていたと考えてもよいでしょう。

前述していますが記録をつけておくと、小さな変化にも気づきやすくなり、モチベーションにもつながります。

Q4:鍼灸院での施術とセルフケアはどう使い分ける?

A:自宅では“日々のメンテナンス”、鍼灸院では“深い調整”や“専門的なサポート”と役割を分けるのが理想です。

セルフお灸は、日常の疲労回復やリラックス、予防的なケアに非常に役立ちます。

一方、鍼灸院では症状の根本原因を分析し、体全体のバランスを整える高度な調整が可能です。

「なんとなく不調が続く」「ツボがよくわからない」「自分では届かない部位をケアしたい」そんなときは、専門家の手を借りることでより高い効果が期待できます。

信頼できる鍼灸院の選び方|失敗しない4つのチェックポイント

はじめて鍼灸を受ける方にとって、「どの鍼灸院を選べばいいのか」はとても大きな悩みです。

今回はお灸でのセルフケアを提案してくれるかどうか?というポイントで選ぶポイントを紹介します。

以下の4つの視点を押さえておけば、自分に合った信頼できる鍼灸院と出会いやすくなります。参考にしてください。

資格・経験・専門性の確認方法

必ず確認したいのが「国家資格(はり師・きゅう師)」の有無。

これは厚生労働省が定める正式な資格であり、法律に基づく施術を行うために必須です。

どんな症状を得意としているか(例:自律神経・不妊・スポーツ障害など)

ホームページなどのプロフィールに明記しているかをチェックしましょう。

お灸での提案ができる人はブログ等にそういった情報を発信していますので、情報発信されているのかも確認したいところです。

鍼灸師の中にはお灸を使わない人もいます、施術メニューの中にお灸を使っていると説明があるかもポイントです。

今の時代はSNSが主流ですが、HPでちゃんと説明がなされているのかも信頼性において重要なポイントです。

HPの情報量が多いところは、発信できるだけの知識や経験があるということなので、情報量が多いところは良い鍼灸院である確率も高くなります。

初回相談で聞くべき質問リスト

信頼できる鍼灸院かどうかは、「相談に対する対応」でもわかります。

来院前に以下のような質問を投げかけてみましょう。

・私のような症状の方はよく来られますか?

・どのくらいの頻度・期間で通えばいいですか?

・鍼は毎回使い捨てですか?(→衛生管理の確認)

・セルフケアについてもアドバイスしてもらえますか?

・医師の診断が必要な場合、どう対応されますか?

これらの質問に丁寧に答えてくれるか、専門用語をわかりやすく説明してくれるかも大事なポイントです。

まとめ|お灸で自律神経を整え、毎日を軽やかに過ごすために

自律神経の乱れによって起こる不調・・・不眠、動悸、肩こり、イライラ、疲れやすさ、気分の落ち込みなどは、検査では異常が見つからず、けれど確かに「つらい」と感じるものです。

多くの方が、病院で「とりあえず様子を見ましょう」「ストレスですね」と言われるだけで、根本的な対処ができずに困っています。

そして、薬を飲んで一時的にラクになっても、また不調がぶり返す。そんな負のループに悩んでいる方も少なくありません。何気ない不調がきっかけでメンタル不調になってしまっては症状を長引かせてしまうだけです。

この記事では、そうした“目に見えにくい不調”“医療で対応しにくい不調”に対して、東洋医学の知恵「お灸」がどのように役立つかを紹介してきました。

・お灸がどのように自律神経へ作用するのかという医学的メカニズム

・具体的にどんな症状にどのツボが効くのか

・火を使う/使わない製品の選び方や安全な使い方

・さらに、お灸を継続することで実際に改善した実例

・よくある疑問や鍼灸院の選び方など

はじめての方でも「これならできそう」と思っていただけるように、丁寧に解説してきました。

お灸は、薬のように即効性があるわけではありません。

しかし、その分、身体にやさしく働きかけ、自分の回復力を引き出していく方法です。

しかも、家にいながら、自分のペースで、好きなタイミングでできる、

まさに今の時代にぴったりな、セルフケア習慣といえるでしょう。

毎日、5分でもOKです。

まずは気になる症状に合わせたツボに、お灸を1つ置いてみてください。

そこから、少しずつ心と身体が変わっていくのを実感できるはずです。

自分の取り組みで身体が変わっていくことは自己肯定感が高まるなどメンタル的にも良い効果があります。

不調に振り回される毎日ではなく「自分で整えられる毎日」を一緒に目指していきましょう。

当院「ミントはり灸院」は、根本から改善することに特化した神戸の鍼灸院です《年間10,000人超の実績》。六甲道駅3分”六甲院”/三ノ宮駅6分”三ノ宮院”/明石駅5分”明石院”の3店舗がございます。全室個室でマンツーマンで施術しています、ぜひお越しください。