投稿日:2025年6月26日

動悸のツボ完全ガイド|即効性と正しい押し方・原因別対処法

カテゴリ: 自律神経失調症

突然のドキドキ、胸の苦しさ…誰しも一度は経験したことがある動悸。そんな時、薬に頼る前に試してみたいのがツボ押しです。東洋医学の知恵を活用した対処法で、動悸の不安から解放される方法をご紹介します。

動悸は心臓や血管の疲労サインとも言われています。さらに自律神経の働きを表しています。一方で、ちょっとドキッとしたからといってそのままにしておくと大きな病気のリスクを高めることもあります。

心臓が発する疲労サインを見逃さずにいつまでも元気な体でいるためにも、セルフケアとしても紹介するツボを使いましょう。

この記事の執筆者

ミントはり灸院 院長

森本 賢司

高度専門鍼灸師

【略歴】

神戸東洋医療学院卒業

神戸東洋医療学院にて河村廣定先生に師事

明治国際医療大学 大学院 修士課程 修了

神戸東洋医療学院 非常勤講師

【資格】

はり師免許証・きゅう師免許証

突然の動悸に慌てないで!まず試したい即効ツボ3選

動悸が起きた時、最初に試したい3つのツボをご紹介します。これらのツボは手軽に押せる場所にあり、即効性が期待できます。動悸は長引くことで不安感がまして、さらに血圧が上がってしまいます。なので即効性が大事。できるだけ早く心臓のドキドキが静まるようにしましょう。

神門(しんもん):不安と動悸を同時に鎮める万能ツボ

神門は手首の小指側で手首のシワと交わるところにある窪みに位置します。ストレスにより乱れた心を落ち着かせ精神を安定させるツボです。心臓の経絡のツボといわれており、不安に伴う動悸の対応に最適とされています。

押し方:親指の腹を使って、響かせるように3秒間押し、3秒間休むを5回繰り返します。

膻中(だんちゅう):胸の圧迫感と息苦しさを瞬時に緩和

膻中は胸の中央、左右の乳頭を結んだ線の中点に位置します。動悸や息切れ・倦怠感を取り除き心と体を休める働きを持つツボです。場所としても肺や心臓の神経範囲に近いので呼吸が浅い人や心拍数が増えている人に対して有効なツボです。

押し方:指の腹または手のひらで優しくゆっくりと圧をかけましょう。深呼吸をしながら行うとより効果的です。皮膚に直接ふれなくてもかまいません。服の上からでも圧をかけることで効果があります。

労宮(ろうきゅう):ストレス性動悸の緊急避難所

労宮は手のひらの中央に位置します。自律神経を整え、緊張、イライラやストレスなどの精神的な疲れにも効果があります。動悸の他にも手のほてり、吐き気、胸のつかえた感じに効果があります。

押し方:反対の手の親指で、円を描くようにゆっくりとマッサージします。

なぜツボが効くの?動悸のメカニズムと東洋医学的アプローチ

動悸が起こる3つの主要メカニズム

動悸は以下の3つの主要なメカニズムによって引き起こされます:

- 自律神経の乱れ:交感神経の活性化により心拍数が増加

自律神経系は交感神経と副交感神経から構成されており、通常はバランスを保って心拍数を調節しています。交感神経が活性化されると、神経末端からノルアドレナリンが放出され、副腎髄質からはアドレナリンが血中に分泌されます。これらのカテコールアミンは心筋細胞のβ1アドレナリン受容体に結合し、細胞内のcAMP濃度を上昇させます。

cAMPの増加は、心筋細胞内のカルシウムイオンの取り込みを促進し、心筋収縮力を増强させます。同時に、洞結節の自動能が亢進し、心拍数が増加します。正常な状態では、この反応は適度な範囲内で調節されますが、ストレス、疲労、睡眠不足、カフェインの過剰摂取などにより交感神経が過度に活性化されると、心拍数が異常に上昇し動悸となります。

- ストレスホルモンの分泌:アドレナリンやコルチゾールの過剰分泌

ストレスホルモンの過剰分泌による動悸は、主にアドレナリンとコルチゾールの相互作用によって引き起こされます。

ストレス状況下では、副腎髄質からアドレナリンが、副腎皮質からコルチゾールが大量に分泌されます。アドレナリンは即座に心臓のβ1アドレナリン受容体に結合し、心拍数と心収縮力を急激に増加させます。これにより血液循環が促進され、筋肉や脳への酸素供給が増強されますが、同時に強い動悸を引き起こします。

一方、コルチゾールは長期的な作用を示し、心血管系への感受性を高めます。コルチゾールは血管内皮機能を低下させ、血管収縮を促進するとともに、アドレナリンに対する心臓の反応性を増強させます。また、電解質バランスを変化させ、ナトリウム貯留と血圧上昇を引き起こし、心臓への負荷を増大させます。

さらに、コルチゾールの慢性的な過剰分泌は、心拍変動性を低下させ、自律神経バランスを乱します。これにより交感神経優位状態が持続し、常に心拍数が高い状態となり、慢性的な動悸症状が現れます。このメカニズムは、慢性ストレス状態において特に顕著となり、心血管疾患のリスクを高める要因となります。

- 血流の変化:血管の収縮や拡張による循環系の変動

血管収縮が起こると、末梢血管抵抗が増加し、心臓は同じ心拍出量を維持するためにより強い力で収縮する必要があります。この状態では負荷が増大し、心臓は高い圧力に対抗して血液を送り出さなければならず、心拍数の増加と収縮力の増強が生じます。この代償反応により動悸が発生します。

逆に、血管拡張が急激に起こると、血圧が低下し、重要な臓器への血流を維持するため、圧受容体反射が働きます。頸動脈洞や大動脈弓の圧受容体が血圧低下を感知すると、交感神経系が活性化され、心拍数を増加させて心拍出量を代償的に増やそうとします。

また、血流分布の急激な変化も動悸の原因となります。例えば、食後の消化管への血流集中や、起立時の下肢への血液貯留により、循環血液量の相対的減少が生じると、心臓は頻脈により代償しようとします。

これらの血行動態変化に対する心臓の反応が、動悸として心拍数増加を引き起こします。

ツボ刺激が自律神経に与える影響:最新エビデンスレビュー

近年、心房細動の抑制にツボが効果的だという報告があります。ツボ刺激の最大のメリットはいつでも手軽に行える点にあり、自律神経のバランスを整えることで心臓の興奮を抑えてくれる効果があることが明らかになっています。

いくつかの論文を紹介します。

ランダム化比較試験による心房細動への鍼治療効果:鍼治療を受けた患者群では、治療完了後に左房容積指数が有意に減少した(42.2 ± 13.9から36.1 ± 9.7 mL/m²; p = 0.028)一方、偽鍼治療群(鍼治療をしていないグループ)では心房サイズに変化は見られませんでした

Lee, J. M., Lee, S. M. K., Leem, J., Kim, J.-B., Park, J., Park, J. H., Lee, S., Kim, H. O., Chung, H., Woo, J. S., Kim, W.-S., Lee, S., & Kim, W. (2022). Effects of Acupuncture on Cardiac Remodeling in Patients with Persistent Atrial Fibrillation: Results of a Randomized, Placebo-Controlled, Patient- and Assessor-Blinded Pilot Trial and Its Implications for Future Research. Medicina, 58(1), 41. https://doi.org/10.3390/medicina58010041

系統的レビューとメタ解析 11件の論文を含む解析では、鍼治療が心房細動患者に有意な効果をもたらすことが示されました(RR = 1.208, 95% CI 1.123, 1.298, P < 0.05)

Li, Y., Song, J., Wu, B. et al. Acupuncture versus pharmacological conversation in treatment of atrial fibrillation in a randomized controlled trial: a systematic review and meta-analysis. Eur J Med Res 27, 110 (2022). https://doi.org/10.1186/s40001-022-00738-4

心兪(BL15)穴位への電気鍼刺激 :心兪(BL15)への電気鍼刺激は、自律神経制御中枢である室傍核(PVN)の調節を通じて、心房細動による循環機能障害を予防する。

Wang, J., Zhang, Q., Yao, L. et al. Modulating activity of PVN neurons prevents atrial fibrillation induced circulation dysfunction by electroacupuncture at BL15. Chin Med 18, 135 (2023). https://doi.org/10.1186/s13020-023-00841-6

あなたの動悸タイプ別:最適なツボと生活改善法

ストレス・過労型:労宮+百会で心身リセット術

ストレス・過労型の動悸とは。仕事や人間関係のプレッシャー、長時間の緊張状態、睡眠不足などが続くと、自律神経のうち交感神経が過剰に働きやすくなります。 すると、心拍数が自然と上がり、「胸がドキドキする」「息苦しくなる」「急に心臓の音が気になる」といった症状が出やすくなります。ストレス状況にあるときよりも、夜寝る前や静かなときに気になりやすいのが特徴です。

このタイプの動悸は、心臓に異常があるわけではなく、自律神経が過敏に反応している状態です。言い換えるならば“心の緊張が体に現れている状態”とも言えます。

そこでツボケアとしておすすめなのが労宮+百会です。労宮は、緊張やイライラを鎮め、自律神経のバランスを整える「心の安定スイッチ」とも言えるツボです。そして、もうひとつ大切なのが【百会(ひゃくえ)】という頭のてっぺんにあるツボ。

百会は、全身の気の流れが交わる“司令塔”のような場所で、ストレスで乱れた気血の流れを整えてくれます。ここを優しく指の腹で押すと、頭の中がスッと静まり、余計な思考や不安が軽くなるような感覚があります。

この2つをセットでケアすることで、「考えすぎて眠れない」「心臓がドキドキして落ち着かない」といったストレス由来の動悸をやわらげる効果が期待できます。

更年期・ホルモン変動型:三陰交+血海で女性バランス調整

「更年期・ホルモン変動型の動悸とは」

加齢やストレスの影響で女性ホルモンの分泌が大きく変動する時期に、多くの方が感じるのが「原因のはっきりしない動悸」です。

特に更年期に差しかかる40代後半から50代前半にかけては、卵巣機能の低下によりエストロゲンが急激に減少します。これに伴い、自律神経の働きが不安定になり、「急に心臓がドキドキする」「のぼせるような感じがする」「夜中に動悸で目が覚める」などの症状が現れやすくなります。

このタイプの動悸も、心臓そのものに異常があるわけではなく、ホルモンバランスと自律神経の変動によって引き起こされる“体内の揺らぎ”が原因です。特に「疲れやすい」「イライラしやすい」「なんとなく不安」といった感情の波と一緒に出ることが多いのが特徴です。

そんな時におすすめしたいのが、女性のための養生ツボ「三陰交(さんいんこう)」と「血海(けっかい)」です。

三陰交は、内くるぶしの上にあるツボで、婦人科系の不調や冷え、むくみにも広く使われる“女性の健康の要”と呼ばれる場所です。ホルモンバランスの乱れを整え、下半身を温めて全身の巡りを良くします。

血海は、太ももの内側にあるツボで、血の流れやホルモン分泌に深く関わるポイント。月経不順や更年期症状の緩和にも使われる、まさに“女性の血を巡らせるツボ”です。

この2つのツボを、深呼吸しながらゆっくりと左右3回ずつ指圧するだけで、ホルモンの波によって乱れた自律神経を優しく整えてくれます。このツボに関してはツボ押しよりもお灸を使ったケアがおすすめですので、薬局やドラッグストアでお灸を買って試してみて下さい。

自律神経乱れ型:内関+天柱で神経バランス回復

「自律神経乱れ型の動悸とは」

季節の変わり目、生活リズムの乱れ、ストレスの蓄積…。こうした要因が重なると、自律神経のバランスが崩れ、体のさまざまな機能に不調が現れやすくなります。なかでもよく見られるのが「なんとなく続く動悸」。

明確な病気があるわけではないのに、「心臓がバクバクする」「ちょっとしたことでドキッとする」「寝つこうとすると動悸が気になって眠れない」など、日常生活にじわじわ影響するのが特徴です。

これは交感神経(緊張モード)と副交感神経(リラックスモード)の切り替えがうまくいかず、常に体が“過敏状態”になっているサインです。原因がわからず不安になりやすいタイプの動悸ですが、こうした自律神経の乱れをやさしく整えるツボがあります。

おすすめなのが「内関(ないかん)」と「天柱(てんちゅう)」の組み合わせです。

内関は、手首の内側にあるツボで、「胸のザワザワ」や「乗り物酔い」などにも用いられる、心身を鎮める万能ツボ。自律神経を落ち着けて、呼吸や心拍のリズムを整える作用があります。

天柱は、首の後ろ、うなじの両側にあるツボで、頭や目の疲れ、自律神経の緊張をゆるめるポイントです。ここを優しく指で押すと、首まわりの緊張がゆるみ、「スーッと体が軽くなる」ような感覚が得られる方も少なくありません。

内関と天柱を朝と夜に数分ずつケアすることで、「日中の不安感」や「寝つきにくさ」など、自律神経の乱れからくる動悸症状をやわらげるサポートになります。

「なんだか体がずっと緊張している気がする」「深呼吸がうまくできない」そんなときは、ツボを通じて神経に“ひと息つかせる”時間をつくってみてください。

ツボ押しの正しいやり方:効果を最大化する実践テクニック

基本の押し方:力加減・時間・回数・頻度

ツボ押しの効果をしっかりと感じるためには、やみくもに強く押すのではなく、「正しい力加減」と「適切なリズム」がとても大切です。

まず力加減は、「痛気持ちいい」と感じる程度が理想です。強すぎると筋肉や神経を傷めてしまうことがあるため、心地よさを感じる範囲にとどめましょう。

押す時間は、1回につき「3秒押して、3秒休む」のリズムが基本です。呼吸に合わせてゆっくり押すと、リラックス効果も高まります。

回数は、1つのツボにつき5〜10回を目安に行います。あまり長くやりすぎず、ほどよい刺激で終えるのがポイントです。

頻度としては、1日に2〜3回、朝や寝る前などのタイミングで取り入れるのがおすすめです。継続することで、ツボ刺激による体調の変化が実感しやすくなります。

効果を高める3つのコツ:呼吸・姿勢・タイミング

ツボ押しの効果をさらに引き出すためには、呼吸・姿勢・タイミングの3つを意識するだけでOK。ちょっとした工夫で、同じツボ押しでも体への影響がぐっと変わってきます。

まず呼吸ですが、ツボを押すときにはゆっくりと息を吐き、指を離すときに息を吸うようにしましょう。この「吐くときに刺激を与える」ことで、副交感神経が優位になり、リラックス効果が高まります。

次に姿勢です。ツボ押しは無理のない、リラックスした姿勢で行うのがベスト。特に肩や首に力が入っていると、効果が半減してしまうため、できるだけ全身の力を抜いておくことがポイントです。なので押している最中に首や肩に力が入る場合は強すぎると判断して下さい。

最後にタイミング。ツボ押しはいつでもできるのが魅力ですが、効果を最大限に引き出したいなら、食後30分以内は避け、入浴の前後など体が温まっているタイミングがおすすめです。血流がよくなっているときは、ツボ刺激も体に届きやすくなります。動悸がおきた瞬間にツボを刺激しても問題ありません。

こうした基本を押さえるだけで、日々のセルフケアがより効果的で心地よいものになりますよ。

やってはいけないNG例:危険な押し方と中止基準

ツボ押しは手軽で安全なセルフケアですが、間違った方法で行うと逆効果になることもあります。安心して続けるために、避けるべき押し方と、すぐに中止すべき症状について知っておきましょう。

まず、危険な押し方の代表例は、次の3つです。

1つ目は強すぎる圧力での刺激。力を入れすぎると疲労がたまるだけでなく、筋肉や神経を傷めたり、内出血を起こしたりすることがあります。効果を感じにくいときに強くなりがちなので、物足りないぐらいで終わらせておくのがコツです。

2つ目は長時間の連続刺激。ツボはあくまで一時的な刺激に反応するため、押し続けることで逆に緊張や疲労を引き起こす可能性があります。

3つ目は炎症や腫れがある部位への刺激。その部分に刺激を与えることで、状態が悪化することがあるため、避けてください。

また、ツボ押しを行っている最中や直後に以下のような症状が出た場合は、すぐに中止し、必要に応じて医療機関を受診してください。

- 激しい胸痛を伴う動悸

- 息苦しさや冷や汗が出る

- 意識がもうろうとする

これらは単なる自律神経の乱れではなく、命に関わる疾患の兆候である可能性があります。

ツボ押しは小さな刺激による体の変化が基本であって、特効薬のような効果はありません。不安がある場合は、無理せず専門家に相談しましょう。

ツボの限界と医療機関受診の目安:安全第一のセルフケア

ツボ押しで改善が期待できる症状・できない症状

ツボ押しは、自宅でできる手軽なセルフケアですが、すべての動悸に効果があるわけではありません。動悸による体のサインを正しく見極め、症状によっては医療機関を受診することが大切です。

まず、ツボ押しで改善が期待できるのは以下のような軽度な症状です。

- ストレスや緊張が原因の一時的な動悸

- 疲労や睡眠不足による心拍数の増加

- 更年期にともなう軽微な動悸や不安感

これらは一時的な自律神経の乱れによるもので、ツボ刺激によって神経バランスが整ったり、心臓の機能が回復することで動悸の改善が期待できます。

一方で、ツボだけでは対応が難しい症状もあります。たとえば、

- 心疾患(不整脈、狭心症など)による動悸

- 甲状腺機能の異常(バセドウ病など)による動悸

- 薬の副作用による心拍の変化

こうした症状は、専門的な検査と治療が必要です。ツボ押しだけに頼りすぎず、根本的な原因を調べることが大切です。

自分で判断するのが難しい場合もありますので、動悸を感じたらまずは病院に行って検査を受けてみましょう。検査による異常がみつからず、お医者さんから「ストレス」や「疲労」と言われた場合はツボによるセルフケアを考えても良いでしょう。

今すぐ病院へ:見逃してはいけない6つの危険サイン

命に関わる動悸のサインも存在します。以下のような症状がひとつでも当てはまる場合は、自己判断で様子を見ず、すぐに医療機関を受診してください。

- 激しい胸の痛みを伴う動悸

胸が締めつけられるような強い痛みを感じる場合、心筋梗塞などの重大な心疾患の可能性があります。 - 息切れや呼吸のしづらさを感じる

動悸に加えて呼吸が苦しい場合、心不全や肺の異常が疑われます。 - めまいや失神を起こす

脳への血流が一時的に不足している状態で、緊急性が高いサインです。 - 冷や汗や吐き気を伴う

体がショック状態に近づいている可能性があり、早急な対応が必要です。 - 動悸が30分以上続く、または何度も繰り返す

慢性的ではなく、突発的に起きて長く続く動悸は、放置せず原因を調べる必要があります。 - 意識がもうろうとしたり、呼びかけに反応が鈍い

脳や循環器系に異常が起きている危険性があります。救急車を呼ぶべきケースです。

こうした症状は、「ただの疲れ」や「ストレスかも」と軽く考えがちですが、見逃すと命に関わることもあります。 “何かおかしい”と感じたら、ツボ押しに頼らず、医師の診断を最優先にしてください。

専門家相談のメリット:鍼灸師・医師それぞれの役割

突然の動悸で不安を感じたとき、自分の判断や友人・家族への相談といった専門家ではない人の助言だけでなく、専門家に相談することはとても大切です。セルフケアは日常的な体調管理に役立ちますが、効果的かつ安全に進めていくには、専門家による検査や見立てによるアドバイスを取り入れることが欠かせません。ここでは、鍼灸師と医師、それぞれの役割と相談するメリットについてご紹介します。

鍼灸師は、東洋医学の考え方にもとづいて、一人ひとりの体質や不調の背景に合わせたアプローチを行います。たとえば、動悸の原因がストレスによるものなのか、冷えや血の巡りの悪さによるものなのかを丁寧に見極め、それに合ったツボを選んで施術を行います。

また、ツボの正確な位置や刺激の方法についても的確に指導してくれるため、自宅でのセルフケアに自信がない方にも安心です。加えて、体調や生活習慣に応じた運動や食事などの継続的なケアプランを提案してくれるため、長期的な体質改善や再発予防にもつながります。

一方、医師は動悸の原因を医学的に解明し、必要な検査や治療を行う役割を担います。心臓や内分泌系などの臓器に問題があるかどうかを判断し、血液検査や心電図、ホルター心電図などを用いて診断を行います。もし原因が明確であれば、薬物療法や専門的な治療が速やかに開始されます。特に、動悸に激しい胸痛や息切れ、意識障害などの症状が伴う場合は、迷わず医師の診察を受けることが最優先です。

このように、鍼灸師と医師ではアプローチする視点や役割が異なります。まずは医師に相談して重大な疾患がないこと(スクリーニング)を確認し、そのうえで鍼灸によるケアや体質改善を取り入れていくという流れが、安全かつ効果的です。

体の声に耳を傾けながら、自分に合った専門家のサポートを得ることで、日々の不調と無理なく向き合うことができるようになります。自分の心臓や身体そして症状による不安から守る手段として、「専門家に相談する」という選択肢をぜひ持っておきましょう。

実際に試した人の声:成功体験と失敗から学ぶコツ

即効性を実感した3つのケース

ツボ押しは、正しく取り入れることで心身の不調にやさしく働きかけてくれます。ここでは、実際にツボケアを生活に取り入れて動悸が和らいだという方々の声をご紹介します。それぞれのエピソードから、効果を引き出すためのヒントが見えてきます。

ケース1:会議前の緊張による動悸

営業職のAさんは、人前で話す機会が多く、会議やプレゼンの直前になると心臓がバクバクしてしまうことがよくありました。とくに大切な商談の出勤中は、電車での移動中に緊張から呼吸が浅くなるのを感じることが何度もありました。

そんなときに取り入れたのが「神門(しんもん)」という手首にあるツボ。

ストレスが大きいときに1分ほど神門を親指でゆっくり押しながら深く呼吸を繰り返すようにアドバイス。不思議と心拍が落ち着き、頭もクリアになる感覚があったといいます。今ではAさんの移動中のルーティンになっています。

ケース2:更年期による夜間の動悸

主婦のBさんは、更年期に入ってからお店に出入りするたびに、心臓がドクドクして顔が熱くなり汗がでるという症状に悩んでいました。病院では「更年期障害」と言われたものの、薬には抵抗があり、自分でできる方法を探していたそうです。

そこで、当院で「膻中(だんちゅう)」へのツボ刺激を寝る前にしてもらうことにしました。刺激をしていると少しずつ眠りの質も良くなってきて、いつの間にか突然の動悸や発汗に悩む頻度が少なくなってきました。

ケース3:ストレス性の動悸

大学院で資格取得のために忙しい毎日を送るCさん。ある時期から「何もしていなくても胸がザワザワする」「不安感がある」といった動悸に悩まされていました。念の為に病院に行っても異常なしと言われました。気持ちの落ち込みや勉強時間の減少にもなり、つらい日々が続いていたといいます。

そこで提案したのが「労宮(ろうきゅう)」という手のひらのツボです。

帰宅後に両手の労宮をゆっくりマッサージする時間をつくるようにしたところ、「少し心にも余裕が戻ってきた」と感じたそうです。今ではその時間が1日の癒しとなり、労宮だけでなくハンドマッサージもするようになり、いつの間にか動悸もほとんど気にならなくなったと話してくれました。

鍼灸師が答えるよくある質問10選

Q1:どのくらいで効果が出ますか?

A:個人差がありますが、軽度な動悸なら数分で効果を感じる方が多いです。

Q2:毎日やっても大丈夫ですか?

A:適切な力加減であれば毎日の実践をおすすめします。

Q3:子供にも使えますか?

A:優しい圧力であれば可能ですが、まずは小児科医にご相談ください。

Q4:妊娠中でも安全ですか?

A:妊娠中は避けた方が良いツボもあるため、専門家にご相談ください。

Q5:お酒を飲んだ後でも大丈夫ですか?

A:飲酒後は避けましょう。

Q6:ツボが見つからない場合は?

A:大体の位置で大きく押していただいても効果は期待できます。

Q7:両手と片手、どちらが良いですか?

A:両手同時に行うとより効果的です。左右交互に刺激して下さい。

Q8:効果がない場合はどうすれば?

A:2週間続けても効果がない場合は医療機関への相談をおすすめします。

Q9:他の治療と併用できますか?

A:基本的に併用可能ですが、主治医にご相談ください。

Q10:道具は必要ですか?

A:基本的に指だけで十分ですが、ツボ押し棒なども必要ありません。市販のお灸は押すよりも効果がありますが火傷に注意して下さい。

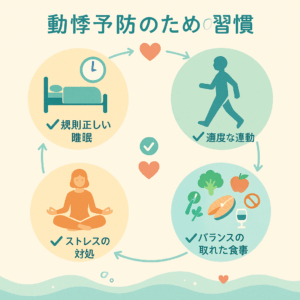

動悸予防の生活習慣チェックリスト:再発防止の日常ケア

ツボ押しによって一時的に動悸が落ち着いても、日々の生活習慣が乱れていては、また同じような症状が繰り返されてしまうこともあります。動悸を根本から予防するには、体と心のバランスを保つ生活習慣の見直しが欠かせません。

ツボ押しでまずは動悸を抑えて、余裕ができたら少しずつ生活習慣を見直していくというのがおすすめです。

今日からできる4つの予防習慣

すぐに実践できる4つの予防習慣をご紹介します。

まずは、規則正しい睡眠を確保することが基本です。毎日決まった時間に寝て、決まった時間に起きるというリズムを作るだけで、自律神経の乱れが整いやすくなります。枕とか寝具にこだわる必要はありません。まずは睡眠環境。時間、光、音、温度を一定にするところからはじめてください。

次に大切なのが、適度な運動です。週に3回、30分程度のウォーキングや軽い有酸素運動を続けることで、心肺機能が安定し、動悸を感じにくい身体になります。通勤による徒歩時間も含みますので、足りない場合はどこから歩く時間を作りましょう。

血流を良くする食事も忘れてはいけません。温かくて消化の良い食事や水分を一定量確保することを意識するだけでも、血圧が安定するので動悸が起きにくくなります。

そして、現代人にとって重要なのがストレス管理です。意識的に深呼吸をしたり、音楽や入浴、瞑想などで自分をリラックスさせる時間をつくることが、動悸予防に大きくつながります。リラックスが苦手な人は趣味など別のことに没頭できる時間を作ることもストレス軽減になります。

スマホアプリ活用術:継続を支援するデジタル管理法

生活習慣やツボ押しを継続していくうえで、スマホやアプリをうまく活用するのはとても有効です。毎日の体調変化を記録したり、セルフケアを習慣化するためのサポート機能が充実しているアプリを選ぶことで、無理なく継続できる仕組みを作ることができます。

特におすすめしたいのは、次のような機能が備わったアプリです。

まず、心拍数の記録です。スマートウォッチを使う必要があります。記録することで自分の動悸がどんなタイミングで起こりやすいのかを客観的に把握するのに役立ちます。発生頻度や時間帯、症状の強さなどを記録していくことで、「どんなときに動悸が出やすいのか」「どうすれば軽減できたか」といった傾向が見えてきます。

ツボ押しの習慣化にはスマホのリマインダー機能を活用しましょう。朝や夜の決まった時間に通知が届くため、ツボ押しを忘れずに習慣化できます。ツボ押しをするときに呼吸をガイドするアプリがあると、深呼吸のリズムを整えながら、ツボ刺激を集中して行うことができます。

また睡眠や食事の記録機能もおすすめです。食べたものや睡眠の質と動悸の記録を見比べることで自分の体の弱点や生活の改善がわかるようになってきます。水分摂取のリマインダーもあると理想的です。なぜなら水分は習慣付けをしないと簡単に忘れるからです。脱水は自律神経の働きを不安定にし、動悸を悪化させる原因にもなるため、日中こまめに水分をとる意識づけに役立ちます。

動悸に関して、スマホやアプリに記録しておきたい具体的な項目としては、

- 動悸が起きた時間と、その持続時間

- 発生のきっかけとなった状況(緊張、空腹、気温変化など)

- そのときに行ったツボ押しの種類や回数

- ツボ刺激後の体感的な効果(10段階で自己評価)

といった情報です。これらをコツコツと記録していくことで、自分に合ったセルフケアのパターンが見えてきます。症状の見える化はセルフケアの基本です。

見える化することで気づきが増え、気づきが習慣を変えます。

“なんとなく調子が悪い”を、“具体的に改善できる”に変えるために、アプリの力をうまく活用してみてください。効果だけでなく、大きな病気の予兆を見逃さない効果もあります。

まとめ:ツボを味方に、動悸と上手に付き合う健やかな毎日へ

動悸は決して特別な症状ではなく、誰にでも起こりうる“心と体からのサイン”です。けれども、必要以上に不安になる必要はありません。適切なツボ押しと生活習慣の見直しによって、多くの場合、自分の力でコントロールすることが可能です。

とくに「神門(しんもん)」「膻中(だんちゅう)」「労宮(ろうきゅう)」の3つのツボは、即効性を感じやすく、初心者でも取り入れやすい基本のポイントです。これらを覚えて、日々の生活の中に“ちょっとしたセルフケアの時間”を持つことで、動悸に振り回されない落ち着いた毎日が近づいてきます。

ただし、ツボ押しはあくまでセルフケアの一環。症状が重い場合や、繰り返し起こる場合、いつもと違う不調を感じたときには、迷わず医療機関を受診してください。鍼灸師や医師といった専門家の力を借りながら、東洋医学の知恵を上手に取り入れていくことが、無理のない健やかさをつくる第一歩になります。

動悸という症状をきっかけにして自分の身体や生活を見つめ直すきっかけになれば、さらなる健康を手に入れることができます。ここからスタートと思ってセルフケアを頑張りましょう。

最後に、動悸と向き合うための大切なポイントをおさらいしましょう:

- 即効性のある3つの基本ツボ(神門・膻中・労宮)を覚えて使いこなす

- 正しい押し方と「痛気持ちいい」力加減を身につける

- 自分の動悸タイプ(ストレス・更年期・自律神経の乱れなど)を理解して適切なツボを選ぶ

- 胸痛や意識障害などの危険なサインがあれば、すぐに医療機関へ

- 生活習慣の改善(睡眠・食事・運動)とツボ押しを組み合わせ、スマホを使いつつ日常的に継続する

東洋医学における心がゆらぐときというのは、意識や精神が不安定になっていると表現されています。 もしかしたら、意識外で頑張ってきた身体があなたにメッセージを送っているのかもしれません。

そんなときこそ、自分をいたわる小さな習慣が、大きな安心につながります。ツボを味方につけて、心も体も軽やかな、あなたらしい毎日を取り戻しましょう。

当院「ミントはり灸院」は、根本から改善することに特化した神戸の鍼灸院です《年間10,000人超の実績》。六甲道駅3分”六甲院”/三ノ宮駅6分”三ノ宮院”/明石駅5分”明石院”の3店舗がございます。全室個室でマンツーマンで施術しています、ぜひお越しください。