投稿日:2025年7月10日

片頭痛のツボ紹介|即効で和らげる5つの特効ツボと正しい押し方

カテゴリ: 頭痛・偏頭痛

「また片頭痛が…」

ズキズキとした痛みに仕事も家事も手につかない──そんな経験、ありませんか?

薬に頼らず、できるだけ自然な方法で和らげたい。そう思っても、何をすればいいのか分からない…。

この記事では、そんなあなたのために「片頭痛に即効性が期待できる5つの特効ツボ」をご紹介します。

東洋医学の視点から厳選したツボを、正しい押し方とともに解説。さらに、あなたの片頭痛タイプに応じた対策方法や、手軽に使えるツボ押しグッズも合わせてお届けします。

「今すぐ何とかしたい!」という方も、「これから予防していきたい」という方も、読むことであなたに合ったケアのヒントがきっと見つかります。

薬に頼らない、新しいセルフケア習慣をこの機会に取り入れてみませんか?

この記事の執筆者

ミントはり灸院 院長

森本 賢司

高度専門鍼灸師

【略歴】

神戸東洋医療学院卒業

神戸東洋医療学院にて河村廣定先生に師事

明治国際医療大学 大学院 修士課程 修了

神戸東洋医療学院 非常勤講師

【資格】

はり師免許証・きゅう師免許証

片頭痛とツボ療法の基礎知識|なぜツボが痛みに効くのか

そもそも片頭痛とは何か?そのメカニズムについて解説します。

そしてツボの効果の科学的根拠と合わせることで、片頭痛にツボって使えるんだなぁと感じてもらえればと思います。

もちろん、ツボ押しが最善策とは限りません、薬との違いを説明し、ツボ押しの限界点を理解することで正しい判断でツボを使ってください。

片頭痛のメカニズムと発症パターン

片頭痛は、単なる頭痛ではありません。脳の血管と神経系の複雑な相互作用により引き起こされる神経血管性疾患です。世界保健機関(WHO)も、片頭痛を日常生活に大きな支障をきたす疾患として認定されています。悩んでいる人と悩んでいない人で意識の違いが大きいというのも特徴です。

片頭痛の発症には、「三叉神経血管系」という仕組みが深く関わっています。三叉神経は顔面の感覚を司る神経で、この神経の末端が脳を覆う血管の周りに広がっています。

何らかの引き金により三叉神経が活性化されると、血管の拡張や炎症を引き起こす物質が放出されます。この結果、血管が拡張し、周囲に炎症が起こることで、あの特徴的な拍動性の痛みが生じるのです。

また片頭痛の発症には、脳内の神経伝達物質のバランスの変化も関係しています。特に重要なのがセロトニンという物質です。セロトニンの濃度が急激に変化することで、血管の収縮・拡張のリズムが乱れ、痛みが発生します。

片頭痛の発症パターンとして3つの期間があります。

1:前兆期(予兆期)

片頭痛の約60-70%の人では、頭痛が始まる数時間から数日前に前兆症状が現れます。それは首や肩のこり感、集中力の低下、あくびの増加、光や音への敏感さUPなどです。

2:前兆期(オーラ期)

片頭痛患者の約20-30%が経験し、神経学的な症状が現れます。閃輝暗点や手足のしびれなどです。これらの症状は通常5分から60分程度続き、その後頭痛期に移行します。

3:頭痛期

片頭痛がピークとなる段階です。拍動性の痛み(ズキズキと脈打つような痛み)や日常動作による痛みの悪化、さらに吐き気・嘔吐を伴います。

4:回復期

頭痛が治まった後も、以下のような症状が続くことがあります。疲労感、首や肩の痛み、気分の変化などです。

片頭痛の発症トリガーと頻度

片頭痛の発症には、生活習慣(睡眠不足)や環境因子(気圧の変化)、食事(アルコール、チョコレート)、ホルモン変化(生理)などが引き金となります。片頭痛の発症頻度は個人差が大きく、月に1-2回程度の人もいれば、週に数回起こる人もいます。

ツボ刺激が痛みを和らげる科学的根拠

ツボといえば東洋医学でなんだか不思議なものとしてのイメージがありますが、実は長い間研究されてきて、ツボが身体の与える効果が証明されてきています。

神経伝達物質やホルモンの変化が起きることがわかってきています、ツボ刺激により、脳内で「エンドルフィン」や「エンケファリン」といった天然の鎮痛物質が放出されることが科学的に証明されています。これらの物質は「体内のモルヒネ」とも呼ばれ、強力な鎮痛効果を持っています。

他にも片頭痛の発症にはセロトニンやCGRPの変化が関与しています。ツボ刺激は脳内のセロトニンレベルやCGRPの放出量を調節し、血管の収縮・拡張を正常化させる効果があることが報告されています。

脳血流量の増加と神経活動の変化が起きることも証明されています。MRIやMAGを用いた研究により、ツボ刺激が脳血流の改善や神経の興奮を鎮静化することが可視化されています。

他にも、心拍変動の改善、炎症性サイトカインの調整、一酸化窒素の調整など頭痛のきっかけとなる血管の拡張を抑制する効果が報告されています。

実際に行われた臨床試験を紹介すると、多くの無作為化対照試験により、ツボ刺激の片頭痛に対する効果が科学的に証明されています。例えば、週2-3回のツボ刺激を8週間継続した群では、偽のツボ刺激を行った群と比較して、片頭痛の頻度が有意に減少したという報告があります。

ツボ刺激による片頭痛の改善効果は、もはや単なる経験的な治療法ではなく、現代科学により裏付けられた治療法です。神経生理学的メカニズム、生化学的変化、脳機能の改善といった多角的な観点から、その効果が証明されています。

薬との違いとツボ療法のメリット・限界

片頭痛の治療において、薬物療法とツボ療法はそれぞれ異なるアプローチを取ります。

薬物療法は、化学的な成分が血液を通じて標的部位に到達し、特定の受容体や酵素に作用して効果を発揮します。例えば、トリプタン系薬剤はセロトニン受容体に結合して血管収縮を促し、NSAIDsは炎症を抑制する酵素を阻害します。

ツボ療法は、機械的な刺激により神経系を活性化し、体内の自然な治癒メカニズムを促進します。

この違いにより、効果の現れ方や持続時間、副作用の性質が大きく異なります。

特に効果の現れ方は顕著に違います。薬物療法では、急性期治療薬(トリプタン、NSAIDs)は服用後30分~2時間で効果が現れ、比較的短時間で症状を軽減できます。一方、ツボ療法は即効性もありますが、継続的な効果を得るには数週間から数か月の継続が必要です。

即効性はないですが、ツボ療法なりのメリットがあります。

1. 副作用の少なさ

ツボ療法の最大のメリットは、適切に行えば副作用がほとんどないことです。化学的な薬剤を使用しないため、肝臓や腎臓への負担がなく、薬物アレルギーの心配もありません。

2. 薬剤使用過多による頭痛のリスクがない

ツボ療法は何度行っても薬剤使用過多による頭痛を引き起こしません。むしろ、継続的な使用により効果が蓄積される傾向があります。

3. 妊娠・授乳期でも安全

妊娠中や授乳期の女性にとって、薬物療法は制限されることが多いですが、ツボ療法は安全に使用できます。

4. 全身の健康改善効果

ツボ療法は片頭痛だけでなく、自律神経の調整、睡眠の改善、ストレス軽減など、全身の健康状態を改善する効果があります。

5. 経済的負担の軽減

継続的な薬物療法と比較して、ツボ療法は長期的に見て経済的負担が少ないという利点があります。

6. 予防効果

定期的なツボ刺激により、片頭痛の発症頻度や強度を減少させる予防効果が期待できます。

ツボ療法は多くのメリットを持つ一方でいくつかの限界があります。

まず、群発頭痛や極度に重篤な片頭痛発作のような深刻な症状に対しては、ツボ療法だけでは十分な効果が得られない場合があります。このような状況では、薬物療法による迅速で確実な対応が必要となります。

また、ツボ療法の効果には大きな個人差があることも重要な限界の一つです。体質、症状の重さ、発症パターンなどの違いにより、同じ方法でも効果が現れない人もいます。さらに、急性期の強い痛みに対しては、薬物療法の方が即効性に優れているため、ツボ療法は効果が出るまでの長さを考慮した補完的な役割になります。

効果的なツボ療法を行うには、正しい位置、圧力、時間などの技術を習得する必要があり、間違った方法では期待される効果が得られません。加えて、ツボ療法の効果を維持するには継続的な実践が不可欠で、中断すると効果が薄れることがあります。

最も重要な限界として、救急を要するような重篤な頭痛、例えばくも膜下出血や脳腫瘍などの生命に関わる疾患に対しては、もちろんツボ療法では対応できません。このような場合は、直ちに医療機関での診断と治療が必要です。

今すぐ試せる!片頭痛に効く5つの即効ツボ

ここでは、片頭痛に効果的とされる特効ツボを5つ厳選し、それぞれの効果や押し方を詳しく解説します。症状別に合うツボもあるので、ぜひ自分の状態に合わせて取り入れてみてください。

【万能ツボ】百会(ひゃくえ)|頭頂部の血流改善

百会は「百(多くの)経絡が会う」場所とされ、気・血の流れを整える全身調整の要となるツボです。 自律神経を整え、ストレスや不安による片頭痛の軽減が期待できます。とくに「天気が悪いと頭が痛くなる」タイプの方におすすめです。

【押し方】椅子に座り、リラックスした状態で中指または人差し指を使って上に向かってゆっくり垂直に5秒間押し、5秒休む。これを3-5回繰り返しましょう。

【目の奥の痛み】太陽(たいよう)|こめかみの特効ツボ

太陽は目の周辺の緊張を緩め、血流を促すことで、目の奥にズキズキくるような痛みに効果があります。 パソコン作業やスマホ使用で目を酷使する方にとって、目の疲れとともに頭痛を緩和する救世主です。

【押し方】人差し指または中指の腹で、左右のこめかみにあるくぼみをゆっくり円を描くようにマッサージ。痛みが強いときは手のひらを使って軽めの圧から始めてください。

【最強万能】合谷(ごうこく)|手軽さNo.1の痛み緩和ツボ

「痛いときはここを押せ」といわれるほど有名なツボ、合谷。頭痛だけでなく歯痛や肩こり、イライラなどにも対応します。 外出先や仕事中など、ツボ押しに時間が取れないときでも手軽に刺激できるのが大きな魅力です。

【押し方】親指でグッと強めに押し込みます。やや痛みを感じる程度が効果的。10秒押して離すを3セット程度。左右どちらでもOKですが、痛みの強い側と逆の手を押すと効果を感じやすい方もいます。

【肩こり併発】風池(ふうち)|首筋の緊張をゆるめる

風池は、首の後ろ、頭と首の境目にあるくぼみで、頭痛や肩こり、首こり、眼精疲労に効く定番のツボです。 特に「肩が凝ってくると頭も痛くなる」タイプの方には効果抜群。首まわりの血流を促し、筋肉のこわばりを和らげます。

【押し方】両手の親指を使って後頭部を挟みこむようにし、斜め上に向かってゆっくり押し上げます。痛気持ちいい強さで5秒キープ→離すを数回繰り返します。

【吐き気・めまい】足臨泣(あしりんきゅう)|上半身の緊張解放

足臨泣は、足の甲、小指と薬指の骨が交差するくぼみにあるツボで、東洋医学では「気の滞り」を流すとされます。 片頭痛にともなう吐き気やふわふわしためまい、胸のつかえ感がある人におすすめです。とくに感情やストレスによる片頭痛の緩和に役立ちます。

【押し方】イスに座り、片方の足をもう一方の太ももに乗せ、親指で骨の間を押し込むように5秒間じっくり圧をかけます。左右どちらも忘れずに。

効果を最大化する正しい押し方マスター講座

せっかくツボを押しても「なんとなく押しているだけ」では、思ったような効果が得られないこともあります。 ここでは、片頭痛ケアにおいて効果を高めるための正しいツボ刺激の方法を解説します。 リズムや圧のかけ方、指と道具の使い分け、そして意外と多い「NGな押し方」まで、実践的なポイントをしっかり押さえておきましょう。

基本の押し方|6秒圧迫-2秒キープ-6秒解除のリズム

ボ押しの基本は、「押してすぐ離す」ではなく、一定のリズムを保ってゆっくり圧をかけること。 基本は6秒かけてゆっくり圧を加え、2秒キープし、6秒かけてゆっくり圧を抜くというリズムです。

これにより筋肉や神経への過度な刺激を避けつつ、深部までじんわりとアプローチできます。

また、呼吸と合わせるとより効果的です。押すときに「息を吐く」、抜くときに「息を吸う」ことで、筋肉や皮膚が緩んで指が奥に入っていく感覚があります。その結果、副交感神経が優位になり、痛みの感受性が下がります。

3つのポイント

・力加減は「痛気持ちいい」程度(強すぎると逆効果)

・1か所につき3-5セット程度を目安に

・痛みが強いときは軽めの圧からスタートし、徐々に深く押す

指圧とツール使用の使い分け

ツボ押しには「指圧」と「ツール(グッズ)」、それぞれにメリットがあります。 どちらを使うかはツボの位置や使用シーンに応じて使い分けてください。

指圧のメリットとしては、体感を直接感じながら刺激量を調整できる。指先の熱が伝わることで、リラックス効果が高い。特に自分以外の人にしてもらうとリラックス効果が高くなります。さっとその場で刺激できて手軽というのもあります。

ツールのメリットとしては、手が疲れにくく、安定した圧をかけやすい。手が届きにくい場所(風池・足臨泣など)にも対応できる。軽い力で深部に届きやすい

代表的なツボ押し道具(ツール)はツボ押し棒、皮膚を刺激するローラー、首などに使いやすいU字型の器具などです。雑貨屋さんにいけば大体販売しています。

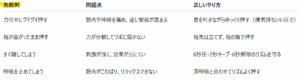

よくある失敗例と正しいフォーム比較

効果が感じられない原因の多くは「間違った押し方」にあります。以下によくある失敗と、正しいフォームとの違いを解説します。

頭痛のツボとして顔周りを刺激するときはできるだけ首がリラックスした状態で押すのがおすすめです。なので、座っているよりも仰向けになったり、頭を机などに固定しておいて刺激しましょう。

症状・タイプ別ツボの使い分け完全ガイド

片頭痛は「頭が痛い」と一言で言っても、人によって発症のタイミングや感じ方はさまざまです。 そのため片頭痛のタイプに合わせてツボを選ぶことが、セルフケアの精度を高める鍵になります。 ここでは、前兆のあるタイプ、随伴症状の強いタイプ、気圧や天候に影響を受けやすいタイプ、そしてストレスが引き金となるタイプなど、それぞれの特徴とおすすめのツボを具体的に解説します。

【前兆期】チカチカ・ギザギザが見えたときの対処

片頭痛の前兆として「閃輝暗点(せんきあんてん)」と呼ばれる視覚異常が起こる方は少なくありません。閃輝暗点は血管拡張によって目の瞳孔が開くことで発生すると考えられています。副交感神経の過剰な興奮の可能性もあります。この段階で早めにツボを刺激することで、本格的な痛みに移行するのを軽減・遅らせることができます。

▼おすすめのツボ:

百会(ひゃくえ)…頭部全体の血流と気の巡りを整える

風池(ふうち)…目や後頭部の緊張を和らげ、神経の興奮を鎮める

【ポイント】

前兆を感じた時点ですぐに静かな場所、暗い場所に移動し、深呼吸をしながら優しくツボを押しましょう。

【吐き気・めまい重症型】随伴症状への集中アプローチ

片頭痛の中には、強い吐き気やめまい、胃のムカムカをともなうタイプもあります。 このタイプは自律神経の乱れが強く関係しており、頭部だけでなく内臓系・平衡感覚系のツボにもアプローチする必要があります。

▼おすすめのツボ:

足臨泣(あしりんきゅう)…上半身の過緊張を抜き、気の巡りを改善

内関(ないかん)…胃のむかつき、動揺感、心の不安定さにも効果あり

合谷(ごうこく)…全体の痛みを調整する万能ツボ

【ポイント】

深部をじんわり刺激するように、強く押さずに呼吸と合わせて押すのがコツ。お灸やツボ押しグッズを併用するのもおすすめです。

【気圧変化型】天候に左右される片頭痛対策

雨や台風の前、急に気温や湿度が変化したときに頭痛が起きやすい人は「気圧変化型」の可能性大。 気圧の変化で自律神経が乱れ、血管が拡張することが主な原因です。

▼おすすめのツボ:

百会(ひゃくえ)…自律神経を整え、頭部の重だるさを解消

内関(ないかん)…自律神経と内臓の安定化に効果

風池(ふうち)…後頭部の緊張をほぐして血流を整える

【ポイント】

気圧変化を感じたら、「症状が出る前」からケアを始めることが大切。天気予報に関係なく朝のルーティンに取り入れると予防効果が高まります。

【ストレス型】精神的緊張からくる頭痛ケア

仕事や人間関係のストレス、不安やプレッシャーによって発症するタイプの片頭痛には、心身の緊張をほぐすことが最優先。 特に「週末になると頭が痛くなる」「考えごとをしているとズキズキする」「ストレスで頭がかーっと熱くなる」タイプに該当します。

▼おすすめのツボ:

合谷(ごうこく)…精神的ストレスに対応した代表的ツボ

労宮(ろうきゅう)…手のひらの中央にある、心の興奮や不安を和らげるリラックス系のツボ

百会(ひゃくえ)…頭部の緊張をゆるめて全体をリセット

【ポイント】

ツボ押しは緊張したタイミングですぐに行うことが重要。職場や外出先でも取り入れやすい手のツボ(合谷や労宮)からスタートするのがおすすめです。

自然の中で過ごしたり音楽などと組み合わせて「副交感神経を優位にする時間」をつくると、継続的な改善につながります。

毎日3分で変わる!片頭痛予防ルーティン

片頭痛は「起きてから対処する」よりも、「起きないように整えておく」ことが非常に大切です。特に現代人は、スマホやパソコンによる目の酷使や、無意識のストレス、姿勢の乱れなど、頭痛の引き金を日常的に抱えています。 この章では、1日わずか3分でできる、片頭痛予防に効果的なセルフケアルーティンを紹介します。 朝・昼・夜の3つのタイミングに分けて、日常に取り入れやすい形で解説します。

ツボ押しの効果は効果の積み重ねです。日々のケアが片頭痛解消に向けた身体づくりになりますので、少しずつ取り入れてみてください。

読みやすくなるように片頭痛で悩んでいる女性向けにストーリー調にしました。

朝のウォーミングアップ|首肩ストレッチ+風池軽圧

スマホのアラームが鳴る少し前、麻衣さん(48歳)は自然と目を開けた。 最近は、朝起きた瞬間に感じる頭の重さが怖くて、スマホよりも自分の身体の声に耳をすませるようにしている。

「今日は大丈夫そう。でも念のため…」

そうつぶやきながら、ベッドの中で首をゆっくり回す。

肩を軽く上げ下げして血流を促したあと、両手の親指を後頭部の髪の生え際――「風池」のツボに添える。

5秒押して、2秒キープ。ふぅっと息を吐きながら力を抜く。これを3回。

わずか1分ほどの習慣だけど、これを始めてから「朝から頭が重い日」が減ってきた気がする。

昼の疲労リセット|デスクワーク中の合谷ケア

午後、PCに向かう時間が長くなると、決まってこめかみの奥がズン…と重たくなる。 「あ、また来そうかも…」と気づいた麻衣さんは、そっと手を止めた。

ペンを握っていた右手を開き、左手の親指と人差し指の間にある“合谷”に親指をあてる。

5秒押して、2秒止めて、5秒でゆっくり圧を抜く。これを呼吸と合わせて数セット。

「このツボ、効くって本当だったんだな」

最初は半信半疑だったけど、今では昼の頭痛対策に欠かせない“お守り”のような存在になっている。

押している間はほんの数分だけど、頭の奥のザワザワした感じがすーっと引いていくのが分かる。

午後の会議も、これで乗り切れそうだ。

夜のリラックス|足臨泣温圧で1日の疲れ解消

夜、食器を洗い終え、部屋が静かになった頃。 入浴後の麻衣さんはソファに腰を下ろし、髪を乾かしながら、足湯で暖かくなった自分の足を触って確認した。

そして、足の甲――小指と薬指の骨が交差するあたり、「足臨泣」に温熱シールをそっと貼る。

「今日も1日、よくがんばったな」

そんな自分への小さなねぎらいとともに、目を閉じて深呼吸。胸のつかえも、頭の重さも、少しずつほどけていく。

ツボ押しは特別なことじゃない。ただ、自分の体と向き合う静かな時間。

麻衣さんにとって、それは“片頭痛を予防する”だけじゃなく、“心を整える”ための時間でもあった。

ツボ押しグッズ徹底比較&失敗しない選び方

amazonで探してみたツボ押しグッズを鍼灸師である私が勝手に比較しました。

形状・素材別メリット・デメリット一覧

アテックス(ATEX) 指圧器:

メリット:金属の硬さでピンポイント刺激が強く、首・肩・手のツボに最適。耐久性が高く、熱伝導が良いためぬるま湯で温めてから使うと血流促進効果も。

デメリット:初心者には刺激が強すぎる場合あり。滑りやすいので持ち手が太めかチェックが必要。

ACURAS ツボ押し棒 :

メリット:軽量で顔・耳周辺のツボに便利。金属製で安全設計、軽く使いやすい。

デメリット:刺激が弱めなので首など深層部を刺激したい人には力不足かも。

cocorave マッサージ 棒

メリット:木製で先端も丸みがあって刺激量が強すぎない。小さいので携帯しやすい。

デメリット:金属製にくらべると耐久性は低く、傷がつきやすい。

医師・鍼灸師推奨の安全設計チェックポイント

・素材の熱伝導性・硬度

金属製は熱伝導が良くピンポイント刺激に優れる一方、痛みの感じやすい人や子ども・高齢者に使用する際は滑り止め付きや丸みのある安全設計が望ましい

・手にフィットするグリップ形状

滑りにくいグリップや穴あきタイプは、長時間使用でも疲れにくいです。

・複数ポイントが同時に刺激できる構造

枕状やU字型は、首・後頭部など複数ツボへの圧迫に適している設計。

・清潔・衛生面

枕型などの布製やウレタン系は洗濯不可も多いため、頻繁に使うなら丸洗い可能なタイプか、替えカバーがあるものを選びましょう。

ユーザーレビューに見る「よくある失敗」と回避法

滑って痛い・ズレる

→ 滑り止め加工のグリップ付きモデルを選ぶか、グリップが太いのが力が入りやすい。

刺激が弱く効かない

→ 木製よりも金属製など、硬度のある素材を試してみると効果を実感しやすい。

肌を傷めた・内出血した

→ 使用圧が高すぎる、またはツボの上をずらして押している可能性あり。道具を使うと指よりも軽い力で強い刺激になることを知っておきましょう。

携帯中に壊れた

→ 持ち運びを想定して入れ物を用意しておきましょう。

安全にツボ押しを行うための注意点とQ&A

ツボ押しは自宅で手軽にできるセルフケアですが、誤った方法やタイミングで行うと逆効果になることもあります。 このセクションでは、ツボ押しの禁忌事項や、よくある疑問への専門家からの回答、そして「もみ返し」が起きた場合の対処法をわかりやすくまとめました。

絶対に避けるべき禁忌事項

発熱や体調不良時:免疫が低下している状態での刺激は逆効果。炎症が悪化する可能性あり。

妊娠初期・出産直前:一部のツボは子宮収縮を促す恐れがあり、特に安定期前は避けるべき。

出血傾向がある人(抗凝固薬服用中など):刺激により皮下出血や内出血が起きやすくなります。

皮膚に炎症・けが・湿疹がある場所:直接の刺激は悪化を招く可能性。

飲酒後・直後の入浴前後:血流が急激に変化し、めまいや気分不良を起こすリスクあり。

禁忌だけでなく、「今日はなんとなくだるい」と感じるときは、無理にツボを押さず、まずは休むことを優先しましょう。モチベーションが下がるときもあります、そんなときも無理をしないことが、長く続けるポイントです。

よくある質問と専門医の回答

Q1. 1日に何回まで押していいの?

A. 一般的には1日2-3回、1回5分以内が目安です。同じツボを押しすぎると、かえって筋肉が硬くなることがあります。

Q2. ツボの場所がよくわからないときは?

A. 無理に“正確な一点”を狙わなくても、その周囲を押して「痛気持ちいい」場所を探すことがポイントです。ツボには個人差があると思ってください。

Q3. 押しても何も感じない場合は意味がない?

A. いいえ。感覚が鈍っている場合もありますが、継続することで反応が出てくることも多いです。あくまで無理のない範囲で継続を。

Q4. 頭痛がひどいときに押すと悪化することは?

A. 強すぎる刺激や長時間のツボ押しは、かえって痛みを誘発する場合があります。強い発作時は休息や冷却を優先しツボ押しは控えめに。

もみ返しが起きた場合の対処法

ツボ押しのあとに「だるい」「筋肉が痛い」「翌日に頭痛が悪化した」というような状態が出ることがあります。これがいわゆる「もみ返し」です。

◯主な原因

・強く押しすぎた

・同じ場所を何度も押した

・体調が万全でないときに刺激した

◯対処法

・無理に押さず、2-3日はその部位を休ませる

・温めるよりも冷やす(冷湿布など)と炎症を抑えやすい

・水分を多めにとり、軽いストレッチなどで血流を促進

◯予防法

・「痛気持ちいい」より少し弱めの圧で始める

・長時間同じツボを押さない

・押す前後に深呼吸や軽い首肩の運動を組み合わせる

【危険信号チェック】すぐに医療機関を受診すべき頭痛

「頭痛はツボ押しだけに頼るなかれ!」

ツボ押しや生活改善でケアできる片頭痛もある一方で、命に関わる頭痛や深刻な疾患が隠れているケースも存在します。 この章では、「この頭痛は危ない」と判断すべき10の特徴と、セルフケアではなく医療機関へ速やかに相談すべきタイミングについてご紹介します。

「110番をするにはどうかな?」と思う方は、24時間受け付けている医療相談を受けるようにしてください。

緊急性の高い頭痛の特徴10項目

以下のような頭痛の特徴がある場合は、迷わず医療機関を受診してください。

1:突然、今までにない激しい痛みが襲ってきた(いわゆる「雷鳴頭痛」)

2:意識がぼんやりする・ろれつが回らない・手足のしびれがある

3:発熱・吐き気・首の硬直をともなう(髄膜炎の可能性)

4:頭を動かすと悪化する・目の奥が痛い・視力が落ちる

5:過去に経験した片頭痛と明らかに痛みの質や場所が違う

6:50歳以降に初めて発症した頭痛

7:頭部を打ったあとからの頭痛(脳内出血の可能性)

8:慢性的に悪化傾向にあり、市販薬がまったく効かない

9:運動や性行為後など、特定の動作で急に発症する頭痛

10:嘔吐後に一時的に楽になるが、その後また強まる

これらのうち1つでも当てはまれば、自己判断せずお医者さんや病院に相談しましょう。

セルフケアの限界と専門治療への移行タイミング

ツボ押しや生活習慣の見直しは、片頭痛の予防・軽減には有効です。 しかし、頑張ってセルフケアを続けていても、以下のような状態が続く場合は、セルフケアだけでは対応しきれない可能性がありますので、専門家へ相談してください。

・ツボ押しや市販薬を使ってもまったく改善がみられない

・頻度が週に3回以上・1回の痛みが数日続く

・頭痛によって日常生活や仕事に支障が出ている

・同時に視覚・聴覚・平衡感覚などにも異常が出ている

・薬の量が増えてきて、「薬物乱用頭痛」が疑われる

ツボ押しは「長期的な片頭痛の補助ケア」として活用し、症状が深刻な場合は必ず医療の力を借りることが、重症化や悪化を防ぐ最善の選択です。

まとめ|ツボ療法で自分らしい片頭痛との付き合い方を見つけよう

片頭痛のつらさと日々向き合う中で、「薬に頼りすぎたくない」「もっと自然にケアしたい」と感じる方は少なくありません。そう思うのは自然なことです。脱薬に挑戦したくて当院に来院されるかたも少なくありません。

この記事では、そんなあなたを応援する、即効性のあるツボの紹介から、正しい押し方、タイプ別の対処法、グッズ選びまで幅広くお伝えしてきました。

ツボ療法は、ただの対処法ではなく、「自分の体に耳を傾ける時間」にもなります。

頭の痛みはこれまで頑張りすぎた身体が声を発しているのかもしれません、ちゃんと耳を傾ければ答えてくれるのも身体の特徴です。

今日から少しずつ、あなたの体と心が心地よく整うルーティンを始めてみませんか?

無理なく、やさしく、自分のペースで。

ツボを通じて、自分らしい片頭痛との付き合い方を見つけていきましょう。

当院「ミントはり灸院」は、根本から改善することに特化した神戸の鍼灸院です《年間10,000人超の実績》。六甲道駅3分”六甲院”/三ノ宮駅6分”三ノ宮院”/明石駅5分”明石院”の3店舗がございます。全室個室でマンツーマンで施術しています、ぜひお越しください。